家庭環境の影響で母子登校が続くとき|「待つ→境界→最小手助け」で自立を育てる

- 2025/10/17

- 2025/10/21

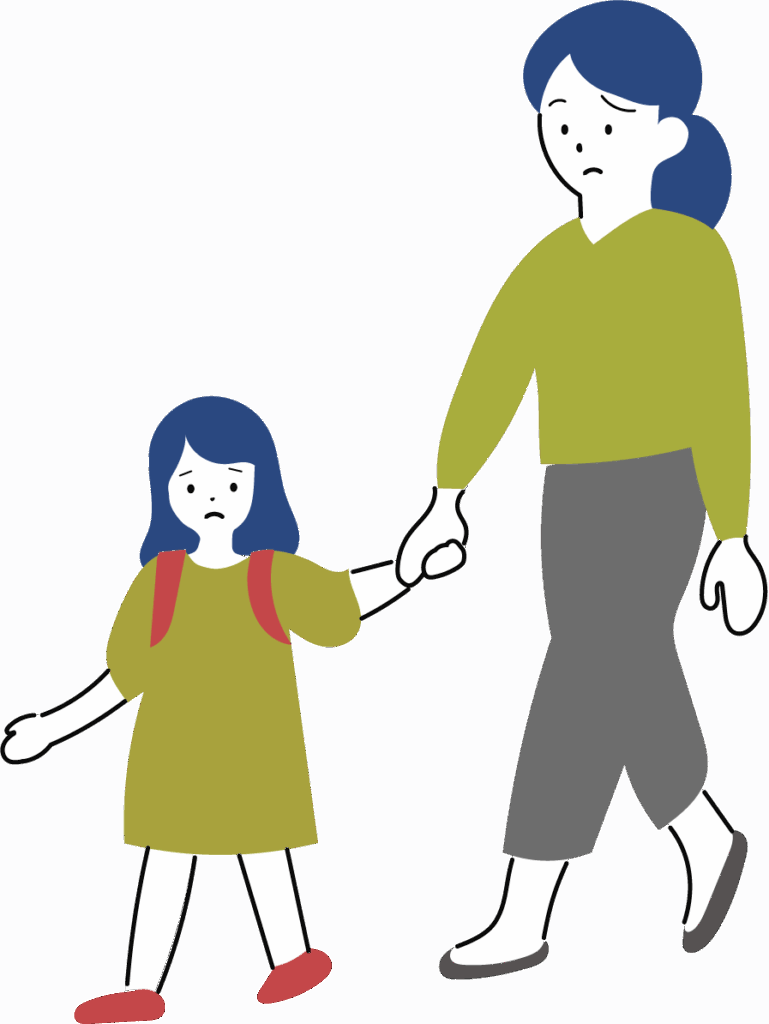

「一緒じゃないとかわいそう」——。

その優しさが、結果的に依存を強めてしまうことがあります。過干渉や家庭内の不安定さ(生活リズムの乱れ・役割の曖昧さ・親の情緒の揺れ)が重なると、子どもは自分でやってみる機会を失い、母子登校が長期化しやすくなります。この記事では、家庭環境が影響するケースで親ができることを「待つ→境界→最小手助け」の順で整理します。

【関連記事】:母子登校の背景にある5つの要因と、育てたい非認知能力 – みちびき | 伸びゆく力を共に育む、親子のみちしるべ

要点

- 過度な先回りと不安定な家庭リズムは、子どもの自律の練習機会を削る。

- 基本は「子の発信を待つ」→「役割・境界を明確化」→「必要時のみ手助け」。

- 親が全部背負わないことが、結果的に子の安心と自信を育てる。

基本の考え方

1 子の発信を待つ

すぐ指示・先回りをしない。「どうしたい?」「どこまでなら自分でできそう?」を待って聴く。

2 役割と境界の明確化

家の中の役割(親:見通しと安全の管理/子:自分の準備)と、境界(時間・空間・言葉)を共有。

3 必要時のみ手助け(最小介入)

「説明→見守り→子が要請した所だけ一点支援」に絞る。終わったら主導権を子へ返す。

なぜ家庭環境が影響するのか(背景メカニズム)

母子登校が長期化する背景には、家庭内の構造的な要因が潜んでいることが少なくありません。

- 安心の拠点が”親だけ”に偏る:困り感→すぐ親が解決→「自分では無理」が強化される悪循環。

- 予測不能感:就寝・起床・出発の時間が日によって揺れる→不安が肥大化し、コントロール感を失う。

- 役割の混線:親が「子の代わり」に動く→本人の手応えの欠如→挑戦回避の強化。

これらが積み重なると、子どもは「自分でできた」という小さな成功体験を積む機会を失い、依存パターンが固定化されていきます。

伸ばしたい非認知能力

母子登校からの脱却プロセスでは、学力以上に以下の力を育てることが重要です。

自分と向き合う力

自分の気持ちを言葉で伝える表現力を養います。

例:「今日は国語の時間に発表があるから不安。下駄箱までなら行ける」と自己申告できる力。

この力を伸ばすためには、親御さんが先回りして子どもの言いたいことを遮らないことが大事です。「うちの子全然話さないんです。」とおっしゃるご家庭程、親御さんの方が喋ってしまっていることがあります。子どもの自分で表現し伝える力をしっかり伸ばしたいですね。

他者とつながる力

親以外(先生・友達)と自立的な関係を築く力を育てます。困りごとを自分で相談できる経験を重ねることで、安心の拠点が親だけでなく複数に広がります。

親御さんが居なくてもお子さんが安心して過ごせる環境を作ることが母子登校の解決につながります。不安や何か困難なことは学校などの社会では起こるものですから、その時に親以外の人を頼れる力が身についていれば乗り越えやすくなるでしょう。

家庭でできる実践(1〜2週間のミニプラン)

- 生活リズムを「見える化」して揺れ幅を小さく

- 固定時刻:就寝・起床・出発(±15分以内)を家族で合意します。

- 朝の手順表(玄関/冷蔵庫に貼る):

- 顔洗う

- 身支度

- 荷物チェック

- 出発合図

- 出発合図は毎日同じ(深呼吸→ハイタッチ→一言「行ってきますの合図でGO」)。

- 役割と境界を家族ミーティング(10分)で宣言役割:

- 親=「説明」と「安全の見守り」子=「準備と出発の主役」

- 時間…テレビ/タブレットは出発30分前まで

- 空間…玄関でのお見送りは30〜60秒

- 言葉…「させる言葉」→「任せる言葉」に置換

- 「最小手助け」のルール(一点支援→主導権返却)

- 子の要請があった一点のみを手伝い、すぐに主導権を子へ返す。例)「靴下だけ手伝って」→「OK」その後は子どもの様子を見る親の合言葉:「説明→見守り→一点支援→返す」

- 親の”先回り禁止リスト”

- × ランドセルの中身を毎朝親が詰める× 子が言う前に代弁・即交渉× 泣きに合わせて出発場所・時間を毎回コロコロ変更

- 親の感情ケア(短時間・高頻度)

- 3分呼吸(四拍吸う・四拍止める・四拍吐く)を出発10分前に実践。

- 一言メモ:「助けすぎない=冷たい ではない。自信を返す支援。」を見える場所に貼っておきます。

学校との連携(”親→学校”に頼る軸を移す)

担任へ共有する内容

●家庭の合図(例:深呼吸→ハイタッチ→「行ってきます」)

●子が自分で言えるフレーズ(例:「今日は下駄箱まででドキドキします」)

ここで気を付けたいのは、親御さんと先生との会話で終わらせないことです。そうした方が効率的にはいいと思いますが、子ども側は成長しないでしょう。お子さんができることを少しずつ増やすことが大事ですので、先生とお子さんとで相談できる環境を作っていくのがよいでしょう。

校内の一点支援(例)

●朝だけ短時間の別室→徐々に教室前→教室内へ段階的に移行

●「先生に自分で相談できた」経験を週1回は作ることを目標に

学校に「親の代わりに安心できる大人」がいることで、依存の対象が分散され、自立のステップが進みます。

声かけNG→OK(置き換え表)

| NG(避けたい声かけ) | OK(推奨する声かけ) |

|---|---|

| 「ママがいないと無理でしょ?」 | 「どこまでなら自分で行けそう? 下駄箱?校門?」 |

| 「泣かないで。早くして」 | 「合図で出発しよう。深呼吸1回、ハイタッチ」 |

| 「今日は特別に全部一緒に行く」 | 「同じ手順で、今日は下駄箱まで。帰ってどうだったか聞かせてね」 |

ケース例(Before→After)

Before

前夜の就寝が遅く、朝は声かけ連発。親が荷物を詰め、校門まで毎日同行。子どもは「ママがいないと無理」と訴え、教室まで一緒でないと泣き出す状態が3ヶ月続いていた。

介入(2週間)

- 就寝・起床・出発の固定/手順表を玄関に掲示

- 家族ミーティングで役割・境界を宣言

- 一点支援→主導権返却を徹底(「靴下だけ」「自分でやってくれると助かるわ」)

- 担任へ朝の合図を共有し、子が自分で相談できる場面を設定

After

同行は下駄箱まで→週3は教室前でバイバイへ段階的に移行。子どもから「今日はここまでなら行ける」と自己申告が出るようになり、朝の準備も自分で7割できるように。担任に「今日はドキドキ5です」と自分から伝えられる場面が週2回出現。

よくある質問(Q&A)

Q1. 待っていると時間がなくなります。

A. 登校の朝に関しては基本的に“登校優先対応”を心掛けていただきたいです。出発時間になると待つよりも親御さんが先に動き出した方が子どもが一緒に動けることは多いでしょう。完璧を求めず、「今日はここまで」と割り切ることも大切です。

Q2. 手伝わないと大泣きします。

A. 手伝わないのではなく、「一点支援→返す」に切り替えます。親が全部やるほど、次回も親が必要になります。泣いても「ここだけ手伝うね。あとは?」と一貫した対応を続けることで、子どもは少しずつ「泣いても全部やってもらえない」ことを学びます。

Q3. 兄弟がいて混乱します。

A. 兄弟にも役割(例:時計係・合図係)を付与します。全員の動きを同じ合図で束ねると混線が減ります。「みんなで深呼吸→ハイタッチ→出発」のように、一斉にスタートする仕組みを作ると効果的です。

まとめ

- 家庭環境が影響する母子登校には、先回りをやめて機会を返すことが近道。

- 待つ→境界→最小手助けで、子の表現力と自立的なつながりが育ちます。

- 今日の一歩は、家族ミーティング10分で「役割・境界・朝の合図」を決め、玄関に手順表を貼ることから。

「助けすぎない」は、冷たさではありません。子どもの力を信じ、小さな成功を積み重ねる環境を整えることこそが、真の支援です。

一人で悩まず、一緒に進みませんか?

お子さんの状況に合わせた具体的なプランを、家庭教育コーディネーターが一緒に設計します。

まずはご相談ください。

プロフィール

佐藤 博家庭教育コーディネーター/

代表カウンセラー(みちびき)

15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/

統括ディレクター(みちびき)

家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。