不登校予防にもつながる?子どもに必要なのは“失敗を受け止める環境”

- 2025/09/09

- 2025/09/05

「子どもには成功してほしい」──多くの親が願う自然な思いです。

しかし、成功ばかりを追い求めることが、実は子どもの挑戦心を奪い、不安を強めてしまうことがあります。

これからの時代、子どもに本当に必要なのは “失敗できる力”。

この記事では、失敗経験が子どもにどんな力を育むのか、そして家庭でできる関わり方について解説します。

成功よりも大切な「失敗できる力」

これからの社会で大事なのは、「どれだけ成功するか」よりも「どれだけ失敗できるか」です。

失敗はただの“つまずき”ではなく、子どもにとって 未来を生き抜く力を養う貴重な経験 です。

- あきらめない気持ち

思い通りにいかなかったときに「もう一度やってみよう」と立ち向かう気持ち。 - レジリエンス(立ち直る力)

落ち込んでも回復できる力。挫折を経験するからこそ、自分の感情のコントロールや回復方法を学べる。 - 新しい挑戦への勇気

「失敗しても大丈夫」とわかっているからこそ、未知のことにも一歩踏み出せる。

これらはテストの点数では測れないけれど、学校生活や人間関係、将来の社会で必ず役立つ力です。

つまり、失敗はゴールから遠ざかるものではなく、子どもの「非認知能力」を育てるための大切なステップなのです。

「失敗しても大丈夫」の経験が育むもの

子どもが小さな失敗をしても、親が受け止めてあげることで

「やり直せる」「工夫できる」という感覚が生まれます。

この安心感があると、子どもは失敗を恐れず新しいことに挑戦できるようになります。

逆に、親が「絶対に成功して!」と強く求めすぎると…

- 失敗を恐れる

- 新しいことを避ける

- 親の期待に応えることばかり考えてしまう

といった状態に陥り、成長の機会を逃してしまうこともあります。

支援現場から見える「失敗経験の力」

私たち「みちびき」が支援している不登校や母子登校の子ども達も、

「失敗しても受け止めてもらえた」経験を通して、少しずつ新しい一歩を踏み出していく姿を多く見てきました。

例えば──

- テストの結果が思うようなものではなかったけれど、「よく最後まで解き切ったね」と子どもの頑張った過程を労ってもらえたとき

- コップの飲み物をこぼしてしまったけれど、その後すぐに自分でふき取った行為を「ちゃんと片付けられたね」と褒めてもらえたとき

こうした小さな“つまずき”を否定せず受け止めてもらえた経験が、子ども達にとって大きな安心感となります。

そしてその積み重ねが、「挑戦しても大丈夫」「失敗してもまたやり直せる」という自信へと変わり、新しい一歩を踏み出す力になっていくのです。

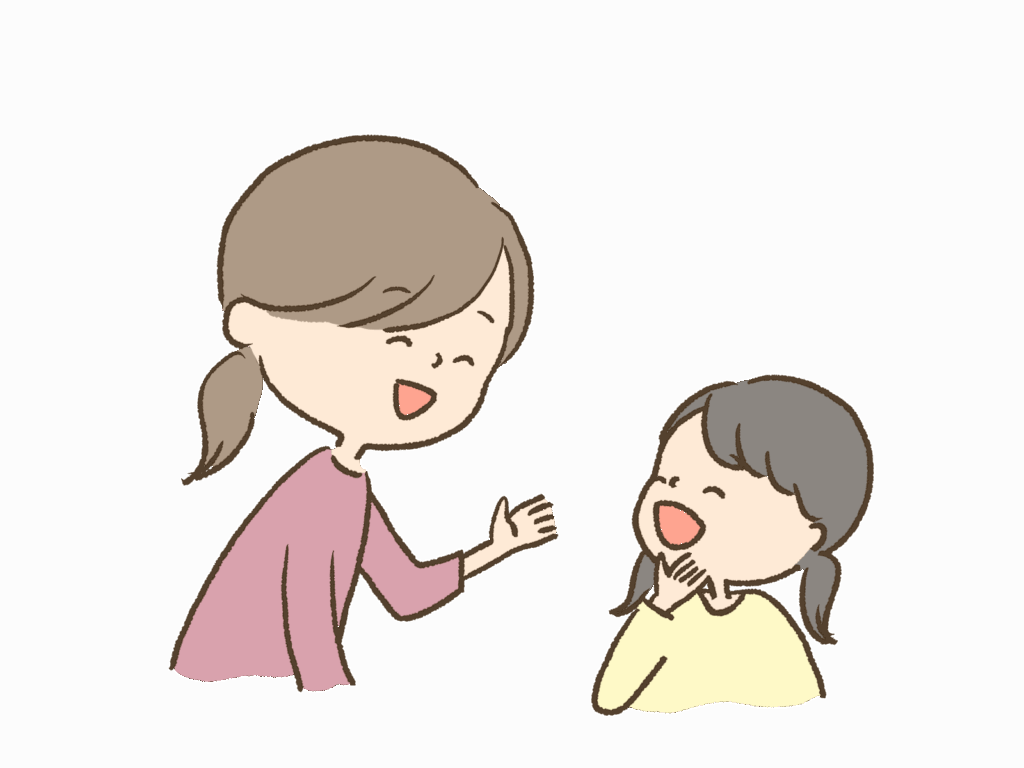

今日からできる親の関わり方

子どもに“成功体験”を積ませる前に、まずは “失敗しても大丈夫” を伝えてみましょう。

具体的な工夫

- 子どもが失敗したら責めるより「挑戦できたね」を優先する

- 結果よりもプロセスを褒める

- 小さな失敗を親が笑って受け止める姿を見せる

これだけでも、子どもにとっては「失敗しても大丈夫」という強い安心感になります。

子どもが失敗することは多いです。それは未熟さ故に見通しが甘いからかもしれません。しかし、失敗することを恐れて子どもが挑戦することを怖がるようになってしまうと、成功することも自ずと少なくなっていくでしょう。

失敗は「そういうこともあるよね。」と受け止めてあげ、次からどうするのかという子どもの行動を見てあげたいものです。そして、子どもが困っている様子なのであればそこで初めて親御さんが手を差し伸べてあげるという流れにしていきたいです。

まとめ

- 成功ばかりを求めると、子どもは挑戦を避けてしまう

- 「失敗しても大丈夫」という経験は、非認知能力を育む

- 家庭での安心感が、子どもの新しい一歩を支える

子どもに必要なのは「成功」ではなく「失敗を受け止めてもらえる環境」です。

小さな日常の中で「失敗しても大丈夫」と伝えることから始めてみませんか?

👉 家庭教育・非認知能力を育てる関わり方については、みちびきまでご相談ください。

プロフィール

佐藤 博家庭教育コーディネーター/

代表カウンセラー(みちびき)

15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/

統括ディレクター(みちびき)

家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。