9月、不登校が増えるのはなぜ?【16年以上不登校支援をしている専門家が最新データを読み解き解説】

- 2025/09/05

- 2025/09/05

~長期休み明けに潜むサインと対応~

夏休みが終わり、新学期が始まる9月。実は、この時期は一年の中でも特に不登校が増える時期として知られています。

なぜ長期休み明けに不登校が増えるのでしょうか。そして、私たち親はどのようなサインに注意し、どう対応すべきなのでしょうか。

今回は、文部科学省のデータを基に、9月の不登校増加の背景と、家庭でできる予防・対応策について詳しく解説します。

9月は“不登校が増える”危険な時期

文部科学省の調査によれば、不登校は長期休み明けに増える傾向があり、特に夏休み明けの9月は小中学生ともに増加が顕著に現れます。

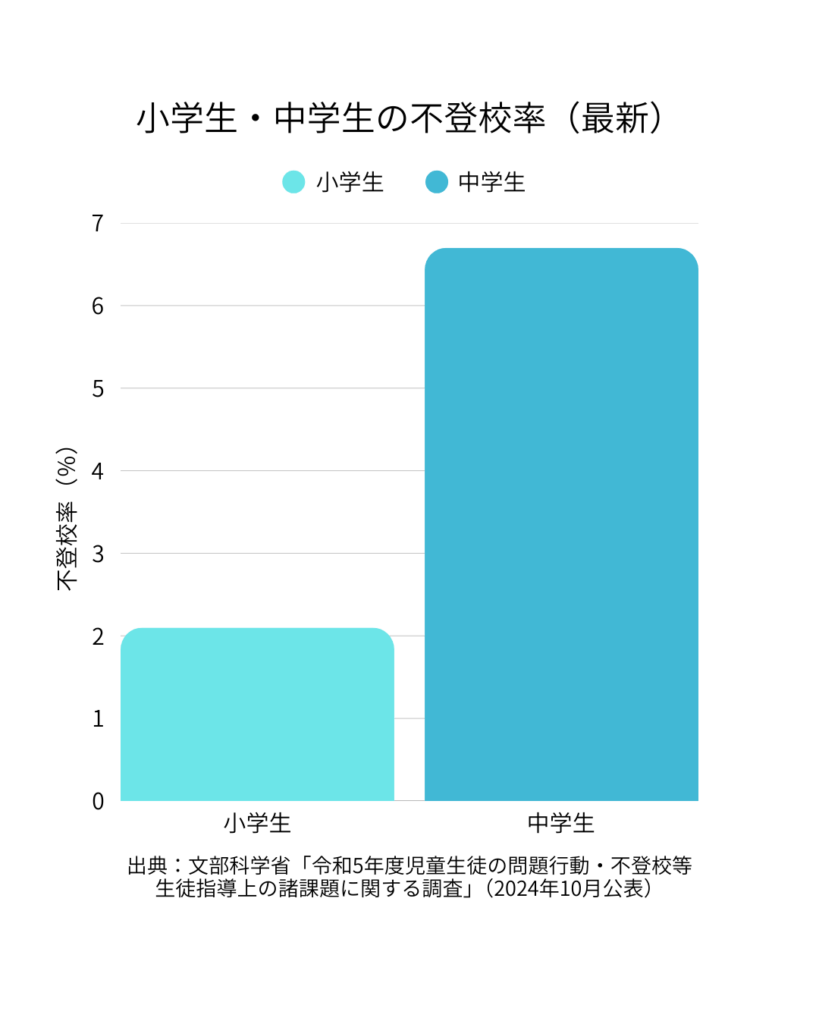

2023年度のデータでは、不登校率は以下のような状況です:

- 小学生:約2.1%(130,370人)

- 中学生:約6.7%(216,112人)

中学校では1クラスに2〜3人が不登校状態という計算になり、これは決して「特別なケース」ではないことを示しています。

また、夏休み明けに不登校児が増加するという明確な統計は公的機関などでも出されていないのが現状です。しかし、支援をしている現場からは夏休み明けに不登校が増加し、問い合わせなども増えているという情報があちこちで発信されています。

文部科学省「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」(2020年12月)

2020年12月、文部科学省は全国7,161校・22,009人の小学6年生と中学2年生を対象に、不登校児童生徒の実態に関する調査を実施しました。

夏休み以降の登校状況

- 夏休み後、「まったく学校に行っていない」「ほとんど学校に行っていない」と回答した割合は小6で35%、中2で42%。

- これは約4割の児童生徒が夏休み以降ほとんど登校できていないことを示します。

登校困難の要因(複数回答)

- 小学6年生

- 先生との関係(29.7%)

- 身体の不調(26.5%)

- 生活の乱れ(25.7%)

- 中学2年生

- 身体の不調(32.6%)

- 先生や友人関係など、学校生活に起因する項目が続く

このデータは、夏休み明けが不登校傾向の強まる時期であることを示す、公的機関による数少ない全国規模の調査結果です。また、夏休み明けが一部の子どもにとって大きな心理的負担になっているという現実です。

なぜ長期休み明けが“危険時期”なのか

生活リズムの大きな変化

夏休みの約40日間、子どもたちは学校から離れた自由な生活リズムで過ごします。この期間に形成された生活パターンと学校生活との間には、大きなギャップが生まれてしまいます。

多重なストレス要因

さらに新学期は、以下のような変化や負担が一度に押し寄せるため、学校適応のハードルが一気に高くなります。

- 席替えや友人関係の変化

- 夏休みの宿題提出やテストのプレッシャー

- クラブ活動や学校行事の再開

- 新しい学習内容への対応

これらの要因が重なることで、子どもの心理的負担が限界を超えてしまうことがあります。

夏休み中に見られる”危険な兆候”

不登校リスクのある子は、実は休み中から小さな変化を見せていることが多いです。しかし、これらのサインは「夏休みだから仕方ない」と見過ごされがちです。

見逃されやすい重要なサイン

生活リズムの乱れ

- 昼夜逆転や朝起きられない状態が続く

- 食事時間が不規則になる

学校への拒否反応

- 学校の話題を避ける、反応が薄くなる

- 友達の名前が会話に出なくなる

社会的な引きこもり

- 外出が極端に減る、家にこもりがち

- 友達との約束を避けるようになる

情緒の不安定

- 感情が不安定(怒りやすい、泣きやすい)

- 些細なことでイライラする

身体症状の出現

- 理由のはっきりしない頭痛、腹痛、吐き気

- 食欲不振や過食

親への過度の依存

- 一人で過ごせない、常に一緒にいたがる

- 親から離れることを極端に嫌がる

これらは単なる「夏休みモード」ではなく、学校への不安や拒否感の初期サインである可能性が高いのです。

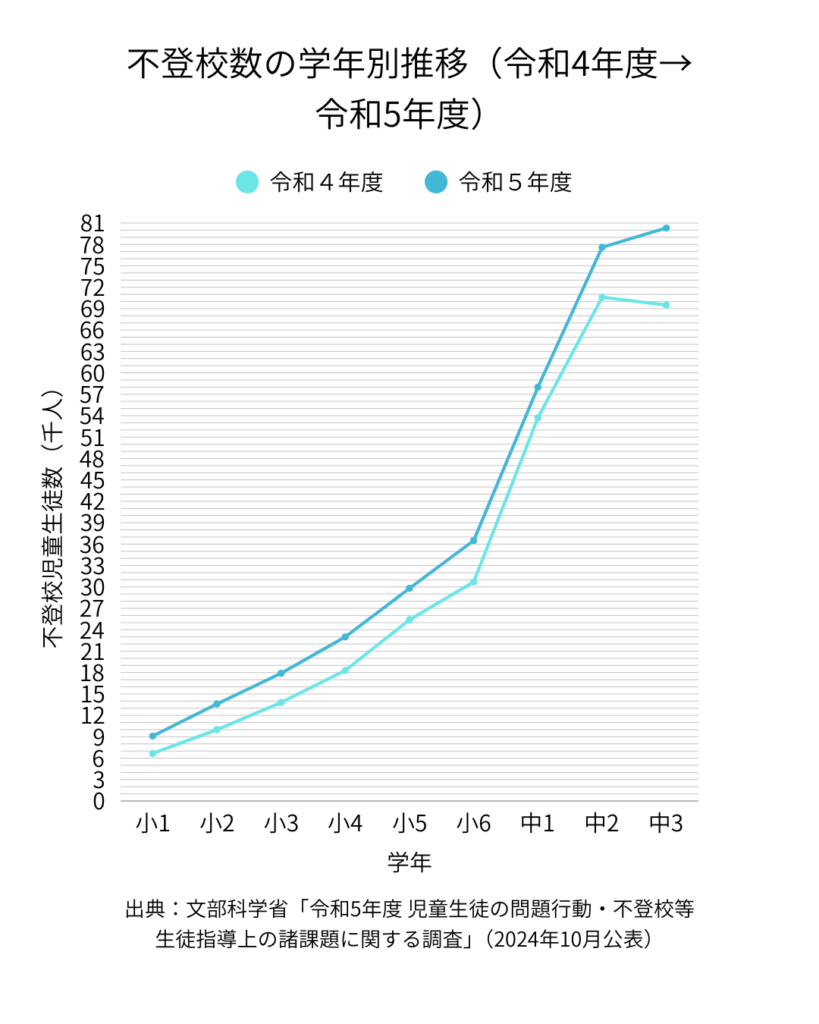

学年別の傾向にも要注意

文部科学省のデータでは、小学校高学年から不登校が増える傾向が明確に示されています。

この時期は以下の要因が重なりやすく、自己評価の低下や情緒の不安定さが表面化しやすい時期です:

- 進学に向けた学習プレッシャー

- 友人関係の複雑化

- 学業内容の急激な難化

- 思春期の心身の変化

特に中学1年生は環境の変化が大きいため、より注意深い観察が必要です。

親ができる“予防の工夫”

夏休み後半からできる対応のポイントは、小さく・具体的に実践することです。

① 学校生活に慣れようとしている子どもを理解する

長期休みを経て新学期が始まると、多くの子ども達は外で「頑張って過ごす」ことに力を使っています。親の目から見ると普段通りに見えても、学校で気を張っている分、家庭ではダラダラしたり、甘えたり、普段できていたことができなくなったりすることがあります。

それを「だらしない」と叱るのではなく、学校で頑張っている反動だと理解して、安心できる家庭環境を用意することが大切です。やがて子ども自身が慣れてきて、自然と普段のペースを取り戻していきます。

② 子どもからのSOSを逃さない

子どもは自分からふとした瞬間に、学校での困りごとや不安を口にすることがあります。そうした子ども発信の小さなSOSを逃さないように、耳を傾ける姿勢が重要です。

その際、すぐに親が答えを出してしまうと「自分で考える力」が育ちません。まずは子どもが自分で考えて答えにたどり着けるかを見守り、難しそうな時にはヒントを出したり、一緒に考えたりしましょう。これが「自分で解決できた」という実感につながります。

③ 自己決定力を育てて自信をつけさせる

「これしなさい」「あれした方がいいよ」と親が先回りして指示や提案を繰り返すと、子どもは考える前に答えを求める習慣がつき、自分で決めることに不安を感じるようになります。

しかし学校生活では、自分で判断して行動する力が求められます。そのため、日常の中で子ども自身に選択や決断をさせる機会を少しずつ増やすことが大切です。

自己決定の経験を積むことで「自分で選んだ」「自分でできた」という感覚が芽生え、子どもは自分の判断に自信を持てるようになります。その自信が、不安の軽減にもつながっていきます。

兆候に気づいたら”早めの対応”が重要

不登校は、完全に学校に行けなくなってから対応するより、兆候が現れた時点で小さく行動を起こす方が、回復が早く効果的です。

早期対応のメリット

- 子どもの心理的負担が軽いうちに手を打てる

- 学習の遅れや友人関係の断絶を最小限に抑えられる

- 家族全体のストレスを軽減できる

- 専門機関との連携も取りやすい

相談先の選択肢

もし兆候に気づいたら、以下のような相談先があります:

- 学校のスクールカウンセラー

- 市区町村の教育相談センター

- 児童相談所

- 不登校支援専門機関

- 小児科や児童精神科

- 民間機関

まとめ:子どもの小さな変化に寄り添う

9月の不登校増加は、統計的にも明らかな現象です。しかし、適切な理解と対応があれば、多くのケースで予防や早期回復が可能です。

大切なのは、子どもの小さな変化に敏感になりつつも、焦らずに寄り添う姿勢です。完璧な対応を目指すのではなく、子どもが安心して過ごせる環境を整えることから始めましょう。

夏休み明けは、子どもにとっても親にとっても大きな節目です。この時期を乗り越えることで、子どもの成長と家族の絆をより深めることができるはずです。

この記事が同じような悩みを抱える方のお役に立てれば幸いです。お子さんの状況で心配なことがある場合は、一人で抱え込まず、専門家や学校と連携しながら対応していくことをお勧めします。

プロフィール

佐藤 博家庭教育コーディネーター/

代表カウンセラー(みちびき)

15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/

統括ディレクター(みちびき)

家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。